„Du hattest an jenem Tag einen flauschigen roten Wollpullover an. Einen herrlichen Pullover, sagtest du noch, aus Angorawolle. Ein sehr reicher Jude hatte ihn hinterlassen … Zwei Lederriemen kreuzten sich mitten auf der Brust, und daran trugst du eine Handlampe.

Laß dir erzählen, wie ich aussah! sagtest du zu mir, als ich nach dem 19. April fragte.

Das habe ich gesagt? Es war kühl. Im April sind die Abende kühl, vor allem, wenn man nicht ausreichend ernährt ist. Darum trug ich den Pullover. Es stimmt, ich hatte ihn in den Sachen eines Juden gefunden. Eines Tages hatte man sie aus dem Keller geholt, und ich nahm mir den Angorapullover. Es war gute Qualität. Der Mann besaß einen Haufen Geld, vor dem Krieg hatte er dem Nationalen Verteidigungsfonds ein Flugzeug oder einen Panzer gespendet. Ich weiß, daß du solche Geschichten magst. Sicher habe ich es deswegen erwähnt.

O nein, du hast es erwähnt, weil du etwas zeigen wolltest. Nüchternheit und Gelassenheit. Darum ging es.

Ich rede einfach so, wie wir alle damals über diese Dinge gesprochen haben. …

Der 19. April. Schüsse weckten dich, du zogst dich an …

Nein, noch nicht. Die Schüsse hatten mich geweckt, aber es war kalt. Außerdem war die Schießerei weit weg, es gab noch keinen Grund, aufzustehen. Um zwölf habe ich mich angezogen. Ein Bursche war bei uns, er hatte von der arischen Seite Waffen gebracht. Er sollte gleich wieder zurück, aber es war zu spät. Als die Schießerei anfing, sagte er, seine kleine Tochter sei im Kloster in Zamość, er wisse, daß er das hier nicht überleben würde, ich aber würde durchkommen und solle mich nach dem Krieg um diese Tochter kümmern. Ich sagte: Schon gut, red jetzt keinen Quatsch.

Und?

Was und?

Ist es dir gelungen, die Tochter zu finden?

Ja, das ist gelungen … Wir gingen los, weil wir uns in der Nachbarschaft umsehen wollten. Als wir einen Hof überquerten, waren dort mehrere Deutsche. Eigentlich hätten wir sie töten sollen, aber darin waren wir noch nicht geübt. Außerdem hatten wir ein bißchen Angst. So haben wir sie also nicht getötet. Drei Stunden später verstummten die Schüsse. Es wurde still. Unser Gelände war das sogenannte Ghetto der Bürstenfabrik: das Gebiet zwischen den Straßen Franciszkańska, Świętojerska und Bonifraterska. Das Fabriktor war vermint. Als am nächsten Tag die Deutschen anrückten, lösten wir den Kontakt aus, an die hundert wird es erwischt haben. Das mußt du übrigens irgendwo nachprüfen, ich weiß es nicht mehr genau. Überhaupt erinnere ich mich an immer weniger. Von jedem meiner Patienten könnte ich dir zehnmal so viel erzählen. Als die Mine hochgegangen war, bildeten sie eine Schützenkette, um uns anzugreifen. Wir waren vierzig, sie hundert, eine ganze Kolonne in Gefechtsordnung, und sie hielten sich geduckt. Man sah, sie nahmen uns ernst. Gegen Abend schickten sie drei Mann mit gesenkten Maschinenpistolen und einer weißen Armbinde. Sie riefen, wir sollten die Waffen niederlegen, dann würden sie uns in ein Sonderlager schicken. Wir schossen auf sie; in Stroops Berichten habe ich diese Szene später wiedergefunden: sie, die Parlamentäre, tragen eine weiße Flagge, und wir, die Banditen, eröffnen das Feuer. Übrigens haben wir keinen einzigen getroffen, aber das ist unwichtig.

Was soll das heißen – unwichtig?

Wichtig war einzig und allein, daß geschossen wurde. Das mußte gezeigt werden. Nicht den Deutschen. Die konnten das besser. Der Welt mußten wir es zeigen, dieser anderen Welt, die nicht die deutsche war. Die Menschen haben immer geglaubt, das Schießen sei das größte Heldentum. Darum haben wir geschossen.

Wieso habt ihr ausgerechnet diesen Tag, den 19. April, dazu bestimmt?

Nicht wir, sondern die Deutschen haben das getan. An diesem Tag sollte die Liquidierung des Ghettos beginnen. Von der arischen Seite wurde uns telefonisch mitgeteilt, man bereite alles vor, die Mauern seien schon umstellt. Am Abend des 18. versammelten wir uns bei Anielewicz, alle fünf, der ganze Stab. Ich war mit meinen zweiundzwanzig Jahren wohl der Älteste, Anielewicz war ein Jahr jünger … Viel wurde dort nicht mehr geredet. Wie sieht es aus? Jetzt sind aus der Stadt die Anrufe gekommen. Anielewicz übernimmt das zentrale Ghetto, seine Stellvertreter – Geller und ich – die Bürstenfabrik und die Werkstätten von Toebbens. Na, auf morgen dann! Nur daß wir uns verabschiedeten, was wir bis dahin nie getan hatten.“ (Hanna Krall: „Dem Herrgott zuvorkommen“, Warschau, 1977. Übersetzt von Hubert Schumann).

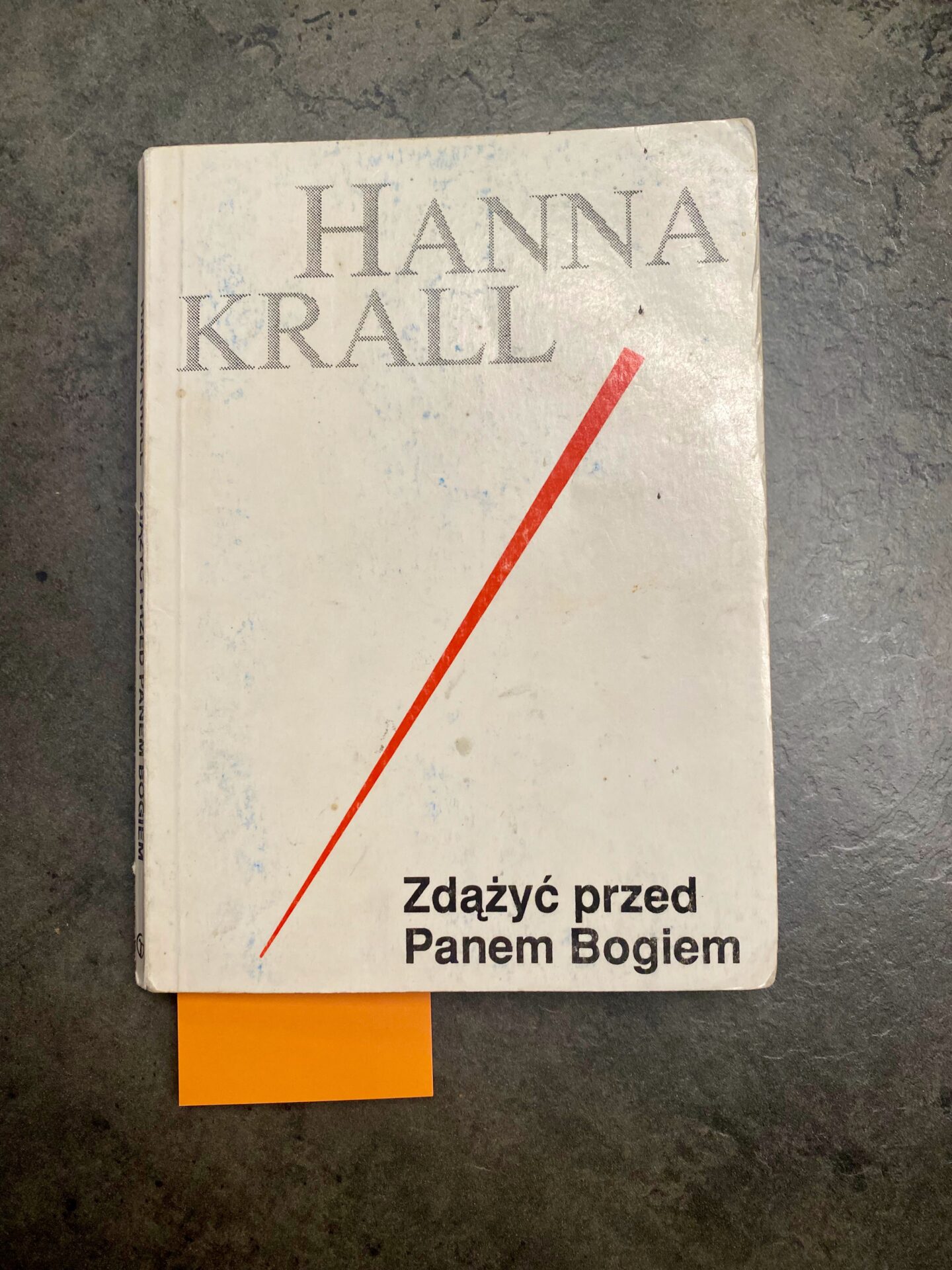

So beginnt Hanna Kralls literarische Montage eines Interviews mit Marek Edelman, einem der Anführer des Aufstands im Warschauer Ghetto. Ich lese das Buch auf Polnisch; meine Polnischlehrerin hat es mir geliehen. Es ist Pflichtlektüre für polnische Maturanten.

Ich lese es atemlos und ungeduldig, wie immer, wenn mich ein Buch gefangen nimmt. Edelman oszilliert beim Erzählen ständig zwischen seiner späteren Tätigkeit als Herzchirurg in einem Krankenhaus in Łódź und den Erinnerungen an die Ereignisse im Ghetto, die er der Autorin manchmal nur mutwillig preiszugeben scheint.

Die kleine Wohnung, die ich für meinen diesjährigen Aufenthalt in Warschau gemietet habe, liegt im Gebiet des ehemaligen jüdischen Ghettos. Über die Gedenksteine, die den Verlauf der Ghettomauer markieren und die in den Gehsteig eingearbeitet sind wie eine Intarsie, steige ich vorsichtig hinweg.

Wer Marek Edelman war, braucht wohl nicht mehr ausführlich erklärt zu werden. Einer der Anführer des Ghetto-Aufstands, der mit vierzehn seine Mutter verloren hatte und sich von da an allein durchschlug. Bereits in jungen Jahren war er politisch in einer linken jüdischen Jugendorganisation aktiv; im Warschauer Ghetto gründete er zusammen mit anderen die jüdische Untergrundorganisation ŻOB.

Im Sommer 1942 wurde das Ghetto liquidiert; Hunderttausende wurden am Umschlagplatz mit Transporten in den Tod geschickt.

Umschlagplatzdenkmal

Marek Edelman am Umschlagplatzdenkmal

„Damals war ich Bote im Spital”, erzählt Edelman, “und das war meine Arbeit: am Tor zum Umschlagplatz zu stehen und die Kranken herauszuführen … Einmal trieben sie die Leute an mir vorbei, die keine Lebensnummern hatten. Die Deutschen hatten diese Nummern ausgegeben und den Empfängern versprochen, daß sie am Leben bleiben. Das ganze Ghetto kannte damals nur ein Ziel: eine Nummer zu bekommen. Später aber holten sie auch die mit den Nummern. Danach hieß es, die Arbeiter der Fabrik hätten das Recht zu leben – dort wurden Nähmaschinen gebraucht, also glaubten die Leute, eine Nähmaschine könne ihnen das Leben retten und zahlten dafür jeden Preis. Aber dann holten sie auch die mit den Maschinen. Schließlich ließen sie bekanntmachen, es werde Brot geben. Jeder, der sich zur Arbeit melde, erhalte sechs Pfund Brot und dazu Marmelade. Hör mal, mein Kind. Weißt du, was Brot damals für das Ghetto war? Wenn du es nämlich nicht weißt, dann wirst du nie verstehen, wie Tausende von Menschen freiwillig kommen und mit diesem Brot nach Treblinka fahren konnten. Keiner hat das bisher begreifen können. Hier haben sie es verteilt, an dieser Stelle. Längliches, braungebackenes Roggenbrot. Und weißt du was? Die Leute gingen, ordentlich in Viererreihen, nach diesem Brot und anschließend in die Waggons. Es waren so viele, daß sie Schlange standen, zwei Transporte mußten jetzt täglich nach Treblinka abgefertigt werden – und dennoch faßten auch die nicht alle, die sich meldeten. Und wir – wir wußten davon. Im Jahre 42 hatten wir Zygmunt, einen Kollegen, losgeschickt, damit er in Erfahrung brachte, was mit den Transporten geschah. Er fuhr mit den Eisenbahnern vom Danziger Bahnhof. In Sokolów sagten sie ihm, hier gabele sich die Strecke -, der eine Zweig führe nach Treblinka, ihn befahre täglich ein mit Menschen beladener Güterzug, der leer zurückkomme, Lebensmittel würden dorthin nicht geliefert. Zygmunt kam ins Ghetto zurück, wir schrieben in unserer Zeitung darüber – es wurde nicht geglaubt. „Seid ihr verrückt geworden?“ sagten sie, wenn wir sie zu überzeugen versuchten, daß man sie nicht zur Arbeit transportierte. „Würde man uns denn Brot geben, wenn wir umgebracht werden sollen? Meint ihr denn, daß sie so viel Brot vergeuden würden?“ Die Aktion dauerte vom 22. Juli bis zum 8. September 1942, sechs Wochen. Diese ganzen sechs Wochen stand ich am Tor. Hier, an dieser Stelle. Vierhunderttausend Menschen habe ich das Geleit gegeben. Dabei sah ich denselben Betonpfeiler, den du jetzt siehst.“

Psychologische Fakultät der Universität Warschau; früher SS-Hauptquartier.

Erst bei meinem zweiten Besuch am Ort des ehemaligen Umschlagplatzes fiel mir ein älteres graues Gebäude ganz in der Nähe auf, das auch in Olga Tokarczuks Buch „Unrast“ („Bieguni“) eine Rolle spielt. Sie studierte dort in den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts Psychologie.

„Ich studierte Psychologie in einer großen, düsteren kommunistischen Stadt; meine Fakultät war in einem Gebäude untergebracht, das während des Krieges das Hauptquartier einer SS-Einheit gewesen war. Dieser Teil der Stadt wurde auf den Ruinen des Ghettos erbaut, und wenn man genau hinsah, konnte man es leicht erkennen – das ganze Viertel lag etwa einen Meter höher als der Rest der Stadt. Ein Meter Trümmer. Ich habe mich dort nie wohl gefühlt; zwischen den neuen Wohnblöcken und den kargen Plätzen wehte immer der Wind; die frostige Luft schien besonders hart zu sein und stach mir ins Gesicht. Im Grunde schien dieser Ort, trotz seiner Bebauung, noch immer den Toten zu gehören. Noch heute träume ich von dem Institutsgebäude – seinen breiten, wie in Stein gemeißelten Gängen, auf denen die Füße zu entgleiten schienen, den abgenutzten Treppenkanten, den von Händen polierten Geländern, den Fußabdrücken im Raum. Vielleicht ist das der Grund, warum wir von Geistern heimgesucht wurden.“ (Meine, für diese Zwecke angefertigte, nicht ausgefeilte Übersetzung).

Anielewicz-Bunker

Nach dem Abtransport Hunderttausender bereiteten sich Edelman, der im Ghetto verblieben war, und seine Freunde auf eine bewaffnete Aktion vor. Der Aufstand begann am 19. April 1943, an dem Tag, an dem das Ghetto endgültig evakuiert und vernichtet werden sollte. Die Aufständischen leisteten den Deutschen drei Wochen lang erbitterten Widerstand. Schließlich wurde am 8. Mai 1943 der Bunker des Führungsstabs der Aufständischen in der Miła 18 umstellt; der Anführer, Mordechai Anielewicz, und seine Gefährten begingen Selbstmord.

„Achtzig hatten Selbstmord begangen. „So hat es sich auch geziemt“, sagte man uns danach. „Ein Volk ist gestorben und mit ihm seine Soldaten. Ein symbolischer Tod.“ … Ein Mädchen war dabei, Ruth. Siebenmal schoß sie auf sich selbst, ehe sie traf. Ein hübsches großes Mädchen mit pfirsichfarbener Haut, aber sechs wertvolle Patronen sind uns ihretwegen verlorengegangen. An dieser Stelle ist jetzt eine Grünanlage. Ein Hügel, ein Stein, eine Aufschrift. Bei schönem Wetter kommen die Mütter mit ihren Kindern hierher, am Abend die Burschen mit ihren Mädchen. Eigentlich ist das ein Gemeinschaftsgrab, denn wir haben sie nie geborgen.“

Der Hügel ist auf der Karte als Anielewicz-Bunker eingezeichnet. Ich war diesmal allein dort. Ein grauer Sonntag, nur wenige Leute waren da. Vom Hügel aus sind auf dem abgesperrten Gelände nebenan Ausgrabungen zu sehen; Reste von Ziegelmauern wurden freigelegt. Es handelt sich wohl um einen Teil der Bunkeranlage. „Liegen die Menschen, die hier Selbstmord begingen, noch immer hier unten?“ fragte ich mich. Ein beklemmendes Gefühl. Einige Zeit später kam eine kleine Gruppe, die Hebräisch sprach. Wohl Besucher aus Israel. Ich setzte mich auf eine Bank und dachte an das, was sich in diesem Bunker abgespielt haben musste.

Kurz nach der Niederschlagung des Aufstands gelang es Marek Edelman, zusammen mit vierzig Kampfgenossen über die Kanalisation auf die arische Seite zu fliehen und unterzutauchen. 1944 schloss er sich der polnischen Untergrundarmee Armia Krajowa an und kämpfte im Warschauer Aufstand.

Edelman in den Ruinen Waschaus, 1945.

Nach dem Krieg studierte er Medizin und wurde ein bekannter Herzspezialist in Łódź. In den 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts schloss er sich der Oppositionsbewegung Solidarność an; nach der Wende war er kurze Zeit Mitglied des Oberhauses des polnischen Parlaments. Im Jahr 2009 starb er im Alter von 90 Jahren – als letzter überlebender Anführer des Ghetto-Aufstands.

Polnische Sondermarke, im Umlauf seit Jänner 2022.

Hanna Kralls Buch habe ich noch nicht fertiggelesen. Ich muss zugeben, sein Titel, „Dem Herrgott zuvorkommen“, irritiert mich etwas. Was ist damit gemeint? Ich weiß nicht einmal, ob Edelman überhaupt an Gott glaubte. An mehreren Stellen des Buches sagt er, die Aufständischen hätten von Anfang an gewusst, dass sie keine Chance hatten. Es sei nur darum gegangen, „sich nicht abschlachten zu lassen, wenn die Reihe an uns kam. Es ging nur darum, die Art des Sterbens zu wählen.“

Als Herzchirurg kämpfte er später um jedes einzelne Leben. Ich werde mich in den zweiten Teil des Buches noch weiter vertiefen müssen, um den Titel besser zu verstehen. In einem Vorwort zur deutschen Ausgabe schrieb Willy Brandt, dieses Buch sei für ihn kein Buch über das Sterben. Er habe es als Buch über und für das Leben gelesen. Vielleicht wird mit dem Zuvorkommen, fällt mir jetzt ein, eine Brücke geschlagen zwischen dem Aufstand im Ghetto und dem ärztlichen Retten von Menschenleben. Die Aufständischen wussten, dass sie bald sterben müssten und kamen dem Tod auf der Schlachtbank durch den Tod im Kampf zuvor. Als Chirurg bemühte sich Edelman, seine Patienten durch eine neue Operationsmethode zu retten. Ohne ihn wären manche wohl früher gestorben. Doch er wollte kein Held sein. Es heißt, er hätte alle Versuche, ihn in einen “dekorativen Rahmen zu setzen”, mit Ironie oder Spott torpediert. Nationales Pathos war ihm fremd, und er war allergisch gegen Fanfaren. Er wollte nicht als Held, moralische Instanz oder Zeitzeuge behandelt werden. Er tat, was ihm möglich war, solange es möglich war. Jemand, der so viel Tod gesehen hat wie ich, sagte er einmal, trägt noch mehr Verantwortung für das Leben.